Работать с памятью можно множеством способов: радикально и с напором, чувствительно и с осторожностью, со скрупулезным исследованием источников или созданием альтернативных миров. Современные технологии кино и дополненной реальности представляют новые возможности «вбросить» человека в прошлое, а с ними и новые вопросы: а надо ли, и что будет?

Кураторка проекта Минуле / Майбутнє / Мистецтво Оксана Довгополова и заведующий научным отделом Одесского художественного музея Кирилл Липатов давно спорят о «разной иммерсии» в коммеморативном поле. Недавно они дискутировали о фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», а специально для Your Art поговорили об эффективности «погружения человека в прошлое» в художественных и мемориальных проектах, инстаграме и реконструкторских играх.

Иммерсия наивная, механическая и высокого порядка

Оксана Довгополова: Кирилл, мы с вами не первый год обсуждаем способы работы с памятью — в очень разных аспектах. И несколько раз очень крепко поспорили о продуктивности иммерсивных средств в коммеморативных практиках. Поле это широкое, мы его в одном разговоре не охватим, но давайте попробуем проговорить какие-то основные узлы. Для начала определим, что такое иммерсия в коммеморативных практиках. Это создание «эффекта присутствия» в прошлом?

Кирилл Липатов: Для меня иммерсия — это тактика освоения прошлого не историками; людьми, которые не работают с прошлым профессионально. Это, конечно же, часть public history — и важная часть. Я бы не хотел сводить весь разговор к «опасно/не опасно», как мы это видим во многих публикациях. Слепая оценка без объяснения, почему, на мой взгляд, не интересна.

О. Д.: Давайте говорить не про «опасно/не опасно», а насколько оно оправдано и какой, скажем, художественный эффект имеет. Мы с вами равно настороженно относимся к иммерсии, отдавая себе отчет в том, что в основе проблематики памяти о трагических событиях лежит вопрос о пределах репрезентации.

Мы все знаем наизусть слова Эли Визеля, что только выжившие могут говорить о том, что происходило в лагерях. Джорджо Агамбен усугубляет это утверждением, что истинный опыт лагеря унесли с собой те, кто не выжил — «феномен музлмана» и есть истиной лагеря (музлман — «доходяга» на жаргоне Аушвица, человек еще живой, но уже не принадлежащий миру живых, обреченный. Он не может свидетельствовать за себя, но и за него свидетельствовать тоже невозможно). Тут можно вспомнить и рассуждения Диди-Юбермана о пределах репрезентации Холокоста в искусстве, и известный сборник «Probing the Limits of Representation. Nazism and the “Final Solution”» под редакцией Сола Фридландера.

Сегодня мы видим, как проблема невозможности репрезентации обнаруживает новые стороны: так, в недавних своих размышлениях Джудит Батлер ставит вопрос об эпистемологическом тупике, создаваемом политическим утверждением об опыте социальной группы — и этот опыт герметичен по отношению к опыту других групп. Но мы договаривались говорить о позитивных примерах иммерсии. Какая иммерсия для вас продуктивна?

К. Л.: Во-первых, польский театр второй половины ХХ века, Тадеуш Кантор и Конрад Свинарский. Немецкая «новая волна», документальный постбрехтовский театр Петера Вайса, который заимствует у историков документы и пытается с ними работать как с литературным нарративом. Проигрывая документ, зрители и актеры – в иммерсивном театре и эта грань стирается — имеют возможность пережить, скажем, судебный процесс. Это кинематограф, который отчасти иммерсивен: Михаэль Ханеке — это иммерсия, Питер Гринуэй — это иммерсия.

Иммерсия Гринуэя, которая мне нравится — это «Чемоданы Тульса Люпера». Проект, который мне кажется не мультимедийным, а даже трансмедийным — он пересекает разные медиа, выстраивая тонкие связи возможностей восприятия: Гринуэй снимает серию фильмов, делает ряд выставок и отдельных инсталляций, связанных с чемоданами и их содержанием. Это автодокументация жизни целого поколения. Вселенная Тульса Люпера, зафиксированная с предельной аккуратностью и точностью — все это погружает в выдуманный мир героя. В мокьюментари связь между историей и реальным прошлым, вымышленным прошлым сильно стирается. Когда я взаимодействую с таким проектом, я готов переживать травматический опыт.

В литературе, из недавнего, для меня иммерсивным романом является «Благоволительницы» Джонатана Литтела. С документальной точностью дневниковых записей нацистского офицера-эсэсовца Литтел воспроизводит весь опыт Восточной кампании, который переживает его персонаж. Все иммерсеры в памятовании пытаются воспроизвести повседневные детали. Например, как стрелять в людей так, чтобы они падали в яму, и солдатам не приходилось спускаться и двигать тела, — вся эта технология машины убийства, конечно же, поражает. Здесь есть эволюция разложения личности, не просто деградация, а совершенно психиатрический распад личности. Литтел не пытается выстроить «литературный текст», он не стилизует, не превращает его в «большой роман». Эта иммерсия высокого порядка тоже собрана из сора повседневности.

Другое дело, когда тебя в смешном аттракционе 5D качают, сеют в лицо брызгами и пускают запах йодированной соли, когда показывают море. Вот это — наивная иммерсия, которую, кажется, собираются воспроизводить в проектах мемориализации Бабьего Яра.

О. Д.: Мы имеем два варианта подобного иммерсивного подхода — это и иммерсивные практики в «направлениях думания» BYHMC (Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»), и проект виртуальной реальности «Бабин Яр. Віртуальний спогад» под кураторством Валерия Нахмановича — надеваешь VR-шлем и «попадаешь» в сентябрь 1941.

К. Л.: Это механическая иммерсия. Так это не работает. Или, может, работает, но плохо.

О. Д.: В этой «наивной иммерсии» меня отталкивает то, что в любом случае это ложь. Нам создают аттракцион. Не могу не вспомнить тут статью Хейдена Уайта «Фигуративный реализм в свидетельской литературе», в которой классик нарративного поворота в философии истории объясняет, что книга Примо Леви «Человек ли это?» стала возможна именно потому, что она — очень качественное литературное произведение. В этом же контексте напомню слова Варлама Шаламова о том, «что писатель должен быть иностранцем — в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал — он будет писать так, что его никто не поймет».

Люди, работающие с устной историей, хорошо знают этот эффект: если ты работаешь с записями нескольких разговоров с одним и тем же свидетелем, по мере отдаления от времени события рассказ становится более связным и понятным. То есть необходимость обличения исторических данных в художественную форму просто для возможности их восприятия — очевидна.

К. Л.: Илья Хржановский в «Дау» пытался выстроить механическую иммерсию. Я не критиковал Хржановского как режиссера в этом проекте, потому что я прекрасно понимаю, что это произведение искусства. А к произведению искусства у меня совершенно другие инструменты оценки, чем к памятованию. Ты можешь делать арт-проекты, используя жесткую иммерсию — это твое право и твоя ответственность. Я готов это воспринимать. Но когда же эти тактики переносятся на памятование — я не могу согласится. По той причине, что и травматизация, и ретравматизация для людей, которые перенесли травматический опыт, недопустима.

О. Д.: Честно говоря, есть еще одна сторона. Если бы даже существовала возможность «вбросить» человека в прошлое, возникает вопрос: а какой опыт он там получит? Вот еще слова Шаламова о лагерном опыте: «Убежден, что лагерь — весь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. На всех — заключенных и вольнонаемных — лагерь действует растлевающе».

Ілюстрації: Саша Закревська

Игра в прошлое

К. Л.: Давайте поговорим про геймификацию. Игра как способ перенятия опыта и социализация — это все антропологи и историки давно описали, начиная с Йохана Хёйзинга. Есть игра как исторический эксперимент. В экспериментальной археологии игра возникает как попытка современным человеком, используя технологии каменного века, повторить некий индустриальный акт, произвести артефакт первобытными технологиями. Кроме того, в 1960-1970-х годах были попытки процессуальной археологии заниматься социальным экспериментированием — опыт проживания в условиях, диета. Я говорю сейчас только об академической науке. При этом и процессуальная археология, и ее поздние критики отлично осознают, что эксперимент современного человека не равен практике прошлого.

Детализация всегда подкупает своей реалистичностью. Так же, как подкупает антураж в «Дау» — например, требование, чтобы актеры были одеты в советское белье. Хржановский неосознанно признавал, что этого недостаточно. Выстроенный институт, закрепленные роли, костюм, бутафория, реальные вещи, наполненные энергией той эпохи… Он требовал от участников проекта выдерживать дискурсивную реальность — и вот тут провал! Потому что, извините, язык прет, а за языком прет сознание, современная социальная реальность — и ты этого не воспроизведешь, и реконструкторы тоже. Они могут надеть легионерские шмотки, но на золотой латыни не заговорят! Сатиру Катулла не поймут. Это симуляция иммерсии.

О. Д.: Но он же говорит все время, что создает именно новую реальность.

К. Л.: Хржановский все время прыгает на этой растяжке. Когда ему предъявляешь претензии реконструктора, мол, а почему у тебя женские бретельки на бюстгальтере соответствуют современной моде, в 1950-х годах этого не было, — он говорит, что это художественная условность. А когда говоришь про художественную условность, он начинает вилять. Когда речь идет о художественном произведении, я пропускаю это все. Но когда он эту механистическую иммерсию как арифметическую сумму факторов, влияющих на мое восприятие, переносит на коммеморацию, — я сопротивляюсь.

Еще одна проблема с иммерсией в коммеморации: к сожалению, у тех людей, которые ее используют, происходит «слипание» двух реальностей. Это и у геймификаторов, и у Хржановского. Он считает, что воссозданная им реальность равна реальности прошлого или, по крайней мере, максимально приближена. Тур Хейердал построил из нильского папируса древнеегипетское судно и переплыл на нем Атлантику. Но это не означает, что древние египтяне делали это за пять тысяч лет до него, это подмена. Для историков это очевидно. Эту подмену может почувствовать историк, но не почувствовать рядовой посетитель, на которого рассчитан будущий мемориал. И это очень опасно.

О. Д.: Мне близки мысли Юлии Юрчук о геймификации и «проигрывании» прошлого именно в контексте проектов мемориализации трагедии Бабьего Яра. В своем анализе она обращается к подходу Доминика ЛаКапра: травму можно проигрывать (acting out) или прорабатывать (working through). Геймификация может иметь последствия, полностью противоположные заявленным. Напомню «Траекторию Краба» Гюнтера Грасса: отождествление себя с человеком из прошлого (с погибшим евреем в одном случае, и условным Вильгельмом Густлофом в другом) приводит к убийству сейчас. Это и есть слипание реальностей, причем патологическое, не рождающее катарсис. Кстати, вполне себе садистское удовольствие от зрелища смерти можно рационализировать как катарсическое переживание.

К. Л.: Еще вариант иммерсии — реконструкция как массовая практика погружения в историю. Во-первых, реконструкция как массовое движение появилась как способ пережить крах собственной империи. Первые реконструкторские практики появились в послевоенной Англии и касались Крымской войны или походов Веллингтона — «славного имперского прошлого». Это ресентимент метрополии на руинах империи.

При этом, когда я пытался для себя описать портрет крымских и донецких ирредентистов, я вдруг столкнулся с осознанием того, что у многих из них в анамнезе есть историческая реконструкция. Это попытка перенести игровой сценарий, который ты играл в 2005-м, на поля реальности в Донбассе 2014 года. Это пример того, как игровая иммерсия, вторгаясь в реальность, может при определенных обстоятельствах нести опасность. Переживаемый опыт начинает довлеть над опытом реальности, вытеснять его.

О. Д.: Я хотела бы упомянуть для различения контекстов некоторые практики людей, профессионально работающих с прошлым. Вспомним Ивана Михайловича Гревса, который считал обязательной частью профессионального становления студента-историка «вчувствование» — становишься на площади во Флоренции и «вчувствываешь» в себя Ренессанс. Уже в первые десятилетия ХХ века новому поколению историков стало неловко проводить подобные аттракционы — именно из-за формирования внятного ощущения непреодолимой границы между сегодня и прошлым.

Хотелось бы упомянуть при этом два варианта внешне почти мистической работы с прошлым, которые мы видим у Петра Бицилли и Франклина Анкерсмита. У Петра Михайловича в «Очерках теории исторической науки» (1925) описан феномен интуиции историка, что очень напоминает мне «возвышенный исторический опыт» Анкерсмита. Внезапное прозрение, как «просвет в облаках», позволяющий историку «схватить» целостность некоего момента прошлого.

К. Л.: Франклин Анкерсмит действительно пишет про почти мистический опыт. Когда в голове все собирается в цельный образ, когда через контакт с материальным объектом у тебя все вдруг складывается в общую картину. Самое главное, что этот опыт невозможно повторить. Это не технология, это высокий единичный опыт. Историки пытались после повторить его: прийти и снова почувствовать «удар молнией в темечко». Но так откровение не работает. Ты снова смотришь на это полотно, а у тебя не возникает, как у Хёйзинги, картина позднего Средневековья в Бургундии. Понятно, что возвышенный исторический опыт — это игра разума, которая происходит при насыщении информацией о прошлом, это какое-то гадамеровское предпонимание, механизм интуиции, который может выстрелить, а может и нет.

О. Д.: Думаю, отсюда и метафора неразделенной любви, которую использует Анкерсмит, описывая возвышенный исторический опыт.

К. Л.: В любом случае, это не иммерсия. Это индивидуальный опыт переживания прошлого — обостренный и основанный на знании прошлого, на работе с источником. И наш мозг выдает вот такие вспышки понимания, которые Бицилли и Анкерсмит описывают.

Этика контекста

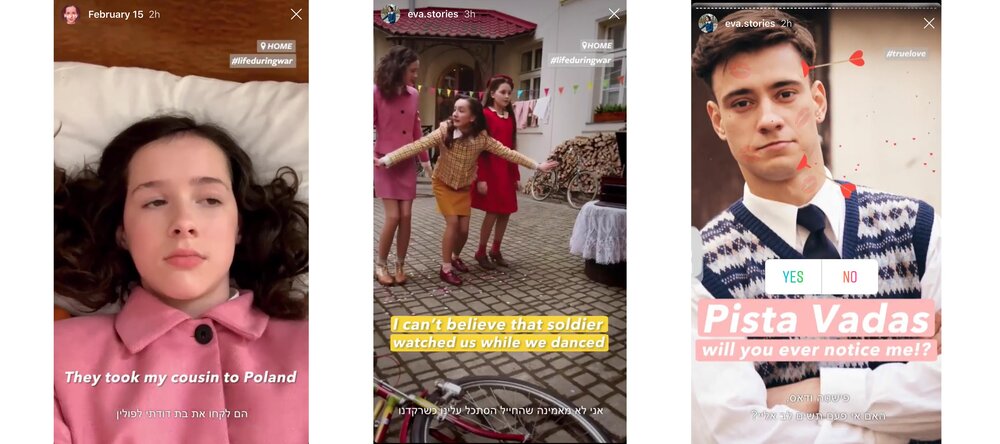

О. Д.: Давайте пару слов скажем о том кейсе, в интерпретации которого мы с вами радикально не согласились — веб-сериале «Eva Stories», созданном в 2019 году на основе дневника погибшей в Аушвице Евы Хейман. Создатель проекта Мати Кохави описал свою мотивацию желанием донести знание о Холокосте до молодежи, ибо молодые находятся в соцсетях. Мне видится, что проект осознанно или неосознанно создает значимое смысловое поле, гораздо большее, нежели просто прямолинейное желание подтянуть информацию ближе к потребителю.

«Eva Stories», Джерело: espreso.tv

Это очень своеобразная иммерсия, работающая в несуществующем пространстве. Нас не бросают в прошлое — реальность «Eva Stories» принадлежит очевидно царству фантазии, — ведь мы знаем наверняка, что у реальной Евы никакого смартфона быть не могло.

Встраивание истории Евы в инстаграм-повседневность позволяет не столько получить информацию, сколько вывести знание о Холокосте из герметичного музейного «пузыря», в который надо отправляться специально, приняв специальную позу и выражение лица. Уже, по сути, стало общим местом в Memory Studies опасение по поводу попадания феномена Холокоста в bubble уникального события: уникальное осталось в далеком прошлом и не повторится (оно же уникальное). И — главное! — таким образом, оно не имеет к нам никакого отношения.

Инстаграм — это пространство «текущего момента», поэтому попадание какого-то сюжета в этот поток актуализирует во мне переживание возможности катастрофы здесь и сейчас: нам показывают, как катастрофа входит в пространство повседневности другой эпохи, ведь все произошло не внезапно. Веб-сериал становится триггером отказа от успокаивающей силы повседневного — пока мои френды постят котиков, еду и картинки из отпуска, мир в целом работает нормально, катастрофы нет. При этом рядом со мной может происходить нечто воистину ужасное и я не буду сопротивляться до тех пор, пока точка невозврата не будет пройдена. Для меня «Ева» сработала так.

К. Л.: Вокруг чего у меня возникло отторжение к «Eva Stories»? Сложился уже определенный габитус поведения в социальных сетях. Социальные сети — это текущий момент, текущая современность, на которую я должен оперативно, в режиме онлайн реагировать. Приведу простой пример уже сложившейся нормы: если вы получаете электронное письмо, то у вас есть право не отвечать на него лишь в случае, если оно пришло в 23:00. Если вам в социальных сетях приходит сообщение и вы онлайн — мессенджер требует, чтобы вы как-то отреагировали.

В этой текущей повседневности в моей ленте есть современность «здесь и сейчас». И вдруг среди этой ленты появляется девочка Ева — девочка с известной судьбой, персонаж из прошлого посреди моей текущей современности. Когда что-то случается у моих знакомых, я могу отреагировать и чем-то помочь. Вопрос: что я должен делать с этой девочкой Евой? Я должен вести себя, как наивный ребенок в ТЮЗе, и кричать: «Ева, не ходи туда! Ева, там опасно!»? Вот что я должен делать?

Дорогие создатели «Eva Stories», какую реакцию вы ждете от меня, когда среди котиков, селфи, постов про политику появляется девочка Ева, и я знаю, чем кончится ее история? У меня нет базовой реакции, я начинаю психовать. Что мне делать — ставить лайк или грустный смайлик? Или шерить? Или считать, что это меня не касается, это для тех, кто не знает историю Евы?

Вторая претензия: этика контекста — спорная для меня тема. Я не люблю рассуждать, кому, как и с каким лицом стоит вспоминать ужасы Холокоста, но мне кажется невозможным соседство обыденности моей ленты с этим опытом.

Если бы нынешнее поколение Z не воспринимало информацию вне мира гаджетов, то проект «Eva Stories» имел бы протяженную волну увлечений. Он стал бы некой устойчивой стратегией памяти. Но он ведет себя как обычный интернет-мем. Пик интереса — он возник и исчез. Тогда стоит ли такой опыт низводить до эффекта интернет-мема?

О. Д.: Попытаемся подвести итоги. Несогласия мы проговорили, а в чем мы совпадаем?

К. Л.: Иммерсивный опыт создает ощущение реконструкции воспроизведения реального опыта. Это допустимо в искусстве, но недопустимо в академической среде и коммеморации — тезис первый.

Далее. Мы оба согласны в отторжении механистической иммерсии. Настоящая художественная иммерсия — это холизм. Это не арифметическая сумма наших реакций на пять чувств человека, это складывается несколько иначе.

Тезис третий: готовность принять статус иммерсии как приема, а не как тактики и уж тем более не как стратегии при создании публичной коммеморации.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: